news

ニュース

co-wall

co-en ヒト語り vol.7 -[co-wall] つくばまちなかデザイン(インターン)

はたらく、遊ぶ、集まる、など様々な使い方ができるco-en。

これまでco-enではどんな活動が行われているのか、利用者の皆様へのインタビューを通してお届けしてきました。

第7回となる今回は、ひらかれたギャラリーであるco-enの展示スペース:co-wallについて管理・運営を行っている市川さんにお話を伺いました。

目次

- 誰でも気軽に使えるギャラリーco-wall

- 様々なチャレンジの場所に

- 日常の中に溶け込むアート

- つくばの中心からアートを発信

誰でも気軽に使えるギャラリー co-wall

ー プロフィールを教えてください。

私は、筑波大学大学院の芸術支援領域に所属しており、つくばまちなかデザイン株式会社ではインターンシップ生としてco-wallの業務に携わっています。大学院での専攻について簡単にお話しすると、芸術に係る様々なサポートをする分野で、私自身は制作者ではなく、制作者の支援や、鑑賞者のサポートを行います。アートと人や、アートと社会をつなげる活動、人と人の間にアートを介してコミュニティを作ったりと、芸術に関する幅広いサポートをする分野です。

インターンシップを始めたきっかけは、同じ専攻の先輩から声をかけていただいたことです。先輩から引き継ぐ形でco-wallを担当しています。私の代になって、新たに始めた取り組みとして企画展があります。元々貸ギャラリーとしてのみ運営していたco-wallですが、現在は貸ギャラリーと企画展の2つの軸で運営、管理を行っています。企画展を積極的に実施することで、よりco-wallの存在を知っていただき、今以上にたくさんの方にご利用いただければと考えています。

ー 現在のco-wallの利用状況を教えてください。

貸ギャラリー(レンタル)に関しては、2月20日から茨城県の伝統工芸品指定の雛人形を展示していただく予定となっています。co-wallの特徴として、通路沿いである点や、普通の美術館と異なり箱型の展示空間ではないといったことから、「美術館やギャラリーで展示することはハードルが高いけれど、ちょっと展示してみたい」といった方に気軽に挑戦していただけるような場所にできるといいなと思います。例えば、中学・高校の部活動、個人で制作活動をしている方、市民サークル活動はもちろん、アーティストを目指している方が将来のステップアップを見据えて実験的に展示をする場としても使っていただけると嬉しいです。

様々なチャレンジの場所に

ー 企画展の状況はいかがでしょうか?

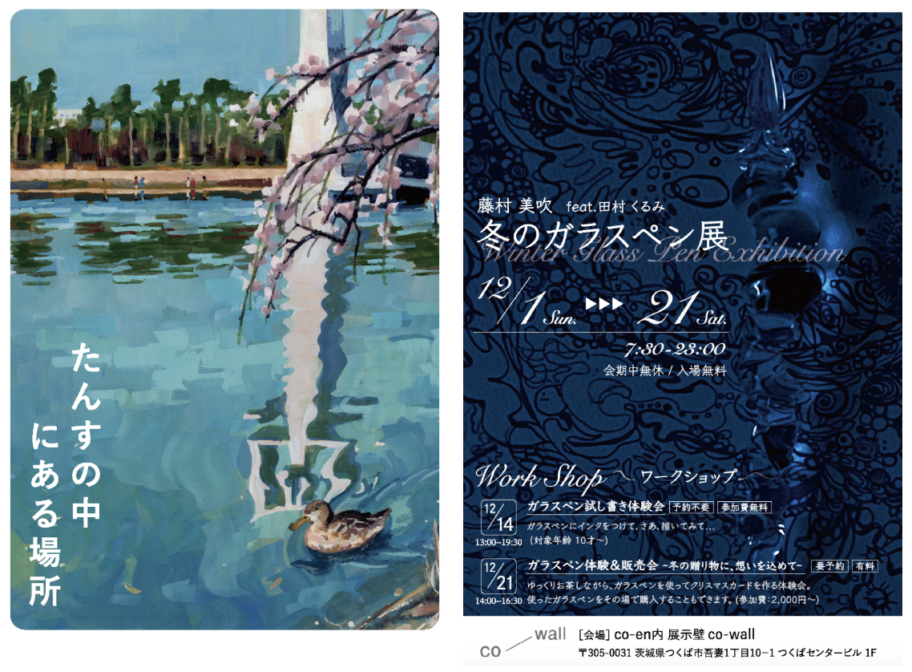

企画展については、これまでに2回実施しました。走り出しということもあり、身近な方と二人三脚で作り上げていくために、第1回、第2回はどちらも大学時代の友人に協力していただきました。2名ともすでに大学を卒業されていますが、第1回は、ビジュアルデザインを専攻していたイラストを描く作家を招聘し、アクリルガッシュ作品を展示しました。第2回はガラス領域を専攻していた方にガラスペンの展示をお願いしました。

実際に第1回の作家である杉浦さんからは、筑波大学生の作品展示場所として有力なのではないかとご意見をいただきました。co-wallは、筑波大学生(特に芸術専門学群に所属する学生)にとって、多くの方に自身の作品や成果を見ていただくのに、学外で気軽に使える数少ない展示スペースだと思います。ぜひ学生の皆さんにおすすめしたいです。

一方、第2回の作家である藤村さんは、学生時代は本格的な作品制作をしていた方ですが、現在の仕事と両立するために、今回の企画展では簡単に制作できるガラスペンに挑戦されました。このようにco-wallを通して、作家としての幅を広げる機会となることもあります。

日常の中に溶け込むアート

ー co-wall にはどのような特徴がありますか?

先ほど述べたように、入場料もなく誰でもみることができるスペースであることから、様々な層の方に日常の中でアートに触れてもらうことができます。見る側としても作る側としても「アートが身近に」なるような場所を目指したいと思っています。またco-enを利用している方の視点としては、一般のオフィスビルにアート作品があるのと同じように楽しんでいただけるのではないかと感じています。不定期ではありますが展示作品も変わりますし、仕事をしている日常的な場にアートが溶け込んでいる、というような空間を創れるように、co-wallを活用していきたいです。

ー 具体的にどのような展示ができますか?

展示空間の特徴としては、”co-wall”の名前にもあるように、壁なので絵をかけて展示することができます。他にも壁の前に小上がりと呼ばれる台があるので、置く展示も可能です。さらに、これらの展示壁や小上がりのスペースがco-enの中に複数散りばめられているので、各展示スペースの雰囲気に合わせた展示も可能です。例えば、シェアオフィス周辺の展示スペースは落ち着いた雰囲気で、メインの展示スペースであるイベントスペース周辺は広く明るい雰囲気で、多くの方が通行されます。詳しくはインスタグラム等を参照いただきたいと思いますが、基本的に好きな展示スペースを選んでご利用いただけます。これからの企画展でもぜひこの特徴を活かしていけたらと考えています。

展示だけでなく、ワークショップ等を同時開催することも可能です。実際に、企画展として実施したガラスペンの展示では、作家と一緒にワークショップを企画しました。無料で開催したガラスペン試し書き体験会では、偶然近くを通った親子連れなど幅広い方が参加してくださり、まだ文字が書けないような小さな子どもたちも楽しんで参加してくれました。その後、有料で開催した本格的なワークショップでは元々アートに興味を持っていた方などに参加いただき、あまり身近ではないガラスペンを知っていただく良い機会となったと思います。

つくばの中心からアートを発信

ー 今後やってみたいことはありますか?

まだco-wallの認知度が低いと感じているため、まずはレンタルのシステムを整えつつ、広報にも力を入れていきたいです。さらに今後の企画展を通して、いろんな作品との出会いを楽しんでほしいと思っています。特につくば駅徒歩圏内でアート作品を見られる場所は意外と多くないので、ここをきっかけにつくば市内のギャラリーや美術館へ足を運んでもらえるような場所になったらいいなと思います。ここでアートに興味を持っていただき、さらに周辺のアートスポットへ行ってみようというように、アートと関わる”入口”としての機能を強めていきたいです。

個人的な目標としては、まちにひらかれたアート鑑賞の場だからこそ、作品鑑賞に関するマナーを周知していきたいと考えています。

マナーといっても、難しいことではなく、作品に触らない、作品の近くで飲食をしないといった、作品を大切にする上では当たり前のことです。ただしco-wall周辺では普段、通路としての利用や、小上がりに座って休憩や作業をされている方が多いことから、「作品を見る場」という意識が薄い空間であると感じる時もあります。

作品鑑賞に関するマナーはなかなか学校で教えてもらえないですし、美術館に足を運ぶことがない方はそもそも知る機会がないと思います。子どもたちにとっても、身近な場所にアート作品があると必然的に作品鑑賞マナーを学ぶことができると思いますので、今後より効果的な周知方法を探っていきたいです。

→ co-wall instagram

→ co-wall ホームページ